アカデミー 1/35 Ⅲ号戦車J型 北アフリカ 製作記01です。

初のアカデミー製品の製作になります。以前M3ハニーを積んでいたのですが、何となく作らずヤフオク行きになりました。さてさて、このキットはそれより新しいのでさらに良くなっているのかな?見ていきます。

このキット時期の違う第15装甲師団のJ型が5種類作れます。砲塔防楯の増加装甲の有無や口径をL42とL60の選択ができます。ボクはVer.3、1941年頃の第15装甲師団の中隊長車を選択しました。イエローブラウンとブラウンの初期の迷彩になりますね。

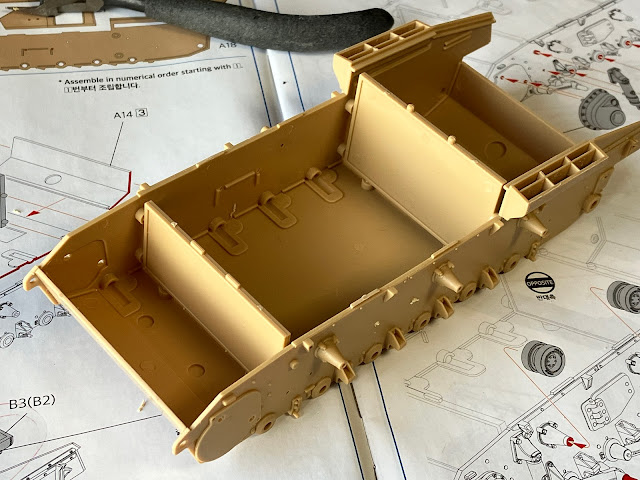

まず車体の箱組です。タミヤの箱組より手早く堅牢にできそうですね。これは初っぱなから、驚きました。パーツの嵌合いも全く問題が無いです。良い感じじゃないか、アカデミー!

車体側面の表現も良い感じです。側面装甲板の肌合いや、程よいパーツ分割でストレスなく組めてしかも表現は細密です。ボクは下部の脱出用ハッチを逆さまに付けちまいました!付けたとき、一瞬、あれ?と違和感を感じたのですが、先に進むのを焦って確認を怠りました。バカです…

さて、次は履帯です。前回タミヤのⅣ号戦車G型でロコ組に挑戦しましたが失敗しました。車輪をはずそうとしたらバラバラになりました。原因をスプロケットにポリキャップが入っているので抜けにくかったのではと推測。今回のキットはパーツにはめ込むだけなのでイケるのでは?と期待しました。

まずは履帯を組んで一晩寝かせました。で、翌朝、挑戦!

がダメでした…。また車軸がキツすぎたようです。

むむむむ、てことはユルユルになるほど車軸を細く削ってなきゃダメなのか…?

もう最近では戦車を塊で塗るのは無理かなと思い始めていまして、部位毎に塗装の準備をするならロコ組しなくていいんじゃね?という気もします。まあ、できてる方が便利なのは確かですが…。

気を取り直して左右の履帯を履かせました。わりと良い感じで垂れ下がっているかなと思います。フロントフェンダーが取れちゃったような歴戦の車体をイメージしていますが、どうなることやら。

車体上部の製作に入ります。インストにはフェンダーから組み付けるようになっていますが、そうすると履帯の塗装が難しくなるので先に上部構造物、フェンダーを製作し、塗装をしながら組み付けていくことにします。

フェンダーの接着強度も高く設計してあり、かなり安心しながら製作していけますね。

上部構造物の正面、側面装甲もスキマなどができない設計で驚かされます。装甲板の鉄っぽい風合いも良い感じなのでこれを残せる塗装方など考えてしまいます。

箱組時の強度アップの横板を上部構造物の位置決めに利用しています。前部もダボがあり、

位置がずれることがないです。

フェンダーの組立はなどは製作記02に譲り、製作記01はこれで終了とします。